今回はWi-Fi ーインターネット固定回線の無線LANー についての話です。

別に技術的なことを知らなくても、説明書などに記載のとおり接続すればWi-Fiを繋げることはできると思います。

ただ、ある程度のことを知っておくと、「新しい機器にしたのになんで速度が思ったよりも上がらないのだろう」と悩んだとき、あるいは「この機種とこの機種の違いは何だろう」とか、「この機器は安いけれど何でだろう」などと思ったとき、役に立つと思います。

また、設定などに関しても、Wi-Fiは、その性格上、影響する要素がアレコレあって、結局は、試行錯誤が必要になるのですが、今回説明することは、少なくとも手掛かりにはなると思います。

と言うことで、WiFiルーターなどの機器を選んだり、設定する際に知っておいた方が役立つだろう、基礎的なことについて、専門的にならずに、できるだけポイントを絞って解説したいと思います。

知っておくべきポイントとしては、Wi-Fiの規格(バージョン)、周波数帯、ストリーム数、帯域幅 です。

順番に見ていきましょう。

WiFiの規格(バージョン)

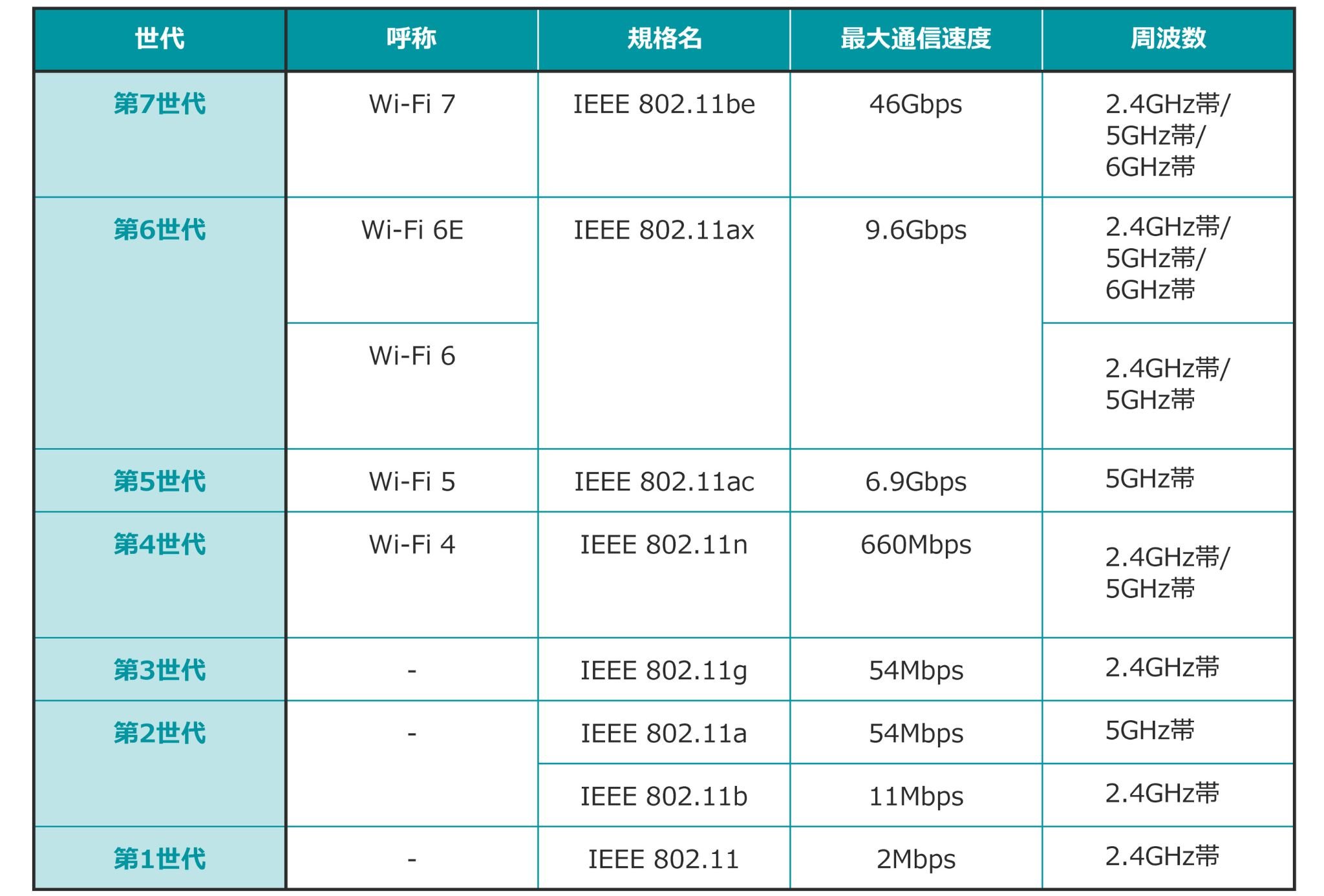

WiFiの規格は、「IEEE 802.11n」や「IEEE 802.11ax」という名称ですが、略して「11n」や「11ac」と表記されたり、最近ではWiFi4やWiFi6という呼称の方が一般的です。

下の図が、それぞれの規格と最大通信速度です。上にいくほど新しい規格となります。

新しい規格ほど最大通信速度が高速になっているのが分かります。

ただし、この速度はあくまで理論上の最大速度であり、実際には様々な要因でこのような速度は出ません。

Wi-Fi7は最近策定された新しい規格ですが、すでに対応製品も販売されています。

新しい規格ほど良さそうに思えますが、Wi-Fi7やWi-Fi6Eに対応している機器はまだ価格も高いです。対応したスマホなども少ないですし、今のところは、Wi-Fi6に対応していれば十分だと思います。

さすがにWi-Fi4よりも古い規格を利用しているケースは少ないと思いますので、以下の説明では、基本的にWi-Fi4以上を前提とします。

周波数帯

Wi-Fiは、2.4GHzと5GHzの2つの周波数帯を使います。

Wi-Fi6EやWi-Fi7は6GHzも使います。詳しくは割愛しますが、6GHzの周波数帯は下で説明する5GHzの特徴をさらに強くしたものとなります。

また、規格によって、対応していない周波数帯があり、例えば、Wi-Fi5は5GHzのみを使います。

2.4GHzと5GHzの2つの周波数帯は、それぞれに特徴があり、5GHzの方が高速なので、できるだけ5GHzで接続するようにと言われることも多いのですが、そう一筋縄ではいかないのが難しいところです。

各周波数帯の特性

2.4GHz

〇 障害物に強く、遠くまで電波が届く

× 電子レンジやBluetoothなどでも使われ、電波干渉により速度低下、不安定となりやすい

× 電波が良く届くので、他家のWi-Fi電波も入り込みやすく、干渉しやすい

5GHz

〇 後で説明する「帯域幅」が広く、2.4GHzよりも高速通信が可能

〇 電波干渉を受けることが少なく、安定している

× 障害物に弱く、電波の届く距離が短い

できれば安定して高速な5GHzで繋ぎたいところですが、親機と子機の設置場所、つまり距離や位置関係、障害物の有無などによっては、2.4GHzを選んだ方が高速な場合もあります。

帯域幅(チャンネル幅)

Wi-Fiは、20MHzの幅に区切られた周波数のうちの1つを選んで通信を行います。これをチャンネルと呼んでいます。

Wi-Fi4以降、複数のチャンネルを束ねて通信する技術(チャンネルボンディング)が導入され、これにより、2.4GHzでは40MHz、5GHzではさらに80MHz、160MHzの「帯域幅」で通信することが可能となりました。(Wi-Fi7では320MHzまで帯域幅が広がりました)

この帯域幅は、道路のイメージで言うと、道幅です。道幅が広いほど大きな車両が通れるように、帯域幅が広いほど一度に大量のデータをやり取りできる、つまり高速に通信できます。

こうした理由で、2.4GHz帯よりも5GHz帯の方が、高速な通信な通信が可能となっています。

さらに、2.4GHz帯は、全体として狭い帯域に多くのチャンネルを押し込めていることから、電波の干渉も起きやすくなっています。

ただし、上で説明した周波数帯の特性もあるので、必ずしも5GHzが常に高速とは限りません。

また、帯域幅が広がるほど、近隣の無線LAN通信との干渉が起こる可能性がでてきます。

5GHz帯は、もともと干渉は起きにくいですが、マンションなど近隣の家と近接している場合にはその可能性は高くなります。

帯域幅は、親機(ルーター)は設定によって変更できます。子機でもPCなど設定変更ができるものがあります。

規格のところで書いたように、親機と子機の規格がそろっていないと性能は発揮できません。

親機が160MHzの帯域幅でも、子機が80MHzまでにしか対応していなければ、無駄になります。

また、160MHzは広すぎて電波干渉が起きやすく不安定になりやすいので、6Eや7は別にしてWi-Fi6では使わない方が良い(80MHzを使うべし)という意見もあります。

ストリーム数

ストリーム数とはアンテナの数です。と言っても、物理的に見えているアンテナの本数ではなく、同時にいくつの通信を行えるかという意味です。

ルーターの性能表記などで、2×2とあれば、送信で2つ、受信で2つのアンテナを使うということで、これを2ストリームと言います。

ストリーム数は、道路のイメージで言うと車線が増えるという感じです。車線が多いほど多くの車(データ)が通れますので、高速に通信できる、と言うことになります。

市販されているルーターでは、2ストリームや4ストリームのものが多いですが、中には6ストリームという機種もあります。

ただ、ストリーム数の表記の仕方で誤解しやすい場合もあるので、注意が必要です。例えば、単に4ストリームと表記されていてもよく見ると、2.4GHz 2×2、5GHz 2×2 、という場合があります。この場合は、2.4GHz、5GHzともに2ストリームということになります。(合計で4ストリームという意味で表記されているのだと思います)

また、このストリーム数も、他の仕様と同じく、親機と子機が双方対応していなければ、速度は上がりません。

例えば、親機(ルーター)が4ストリームであっても、子機が2ストリームであれば2ストリームで、1ストリームであれば1ストリームで通信が行われます。

なお、ストリーム数に関係する話として、「MU-MIMO」というものがあります。これは、複数のアンテナを使って、複数の子機と同時に通信する技術です。

MU-MIMOに対応していない場合でも、複数の子機を親機に繋ぐことはできますが、実際の通信は順番に行われていて、子機からすると順番待ちのタイミングが発生していることになります。つまり、MU-MIMOを使う方が効率的に通信ができます。

このMU-MIMOも親機、子機がともに対応している必要がありますが、古い機種以外は大抵は対応しているようですし、それ以外のWi-Fiの規格、帯域幅、ストリーム数の方が速度や安定性に与える影響は大きいと思います。

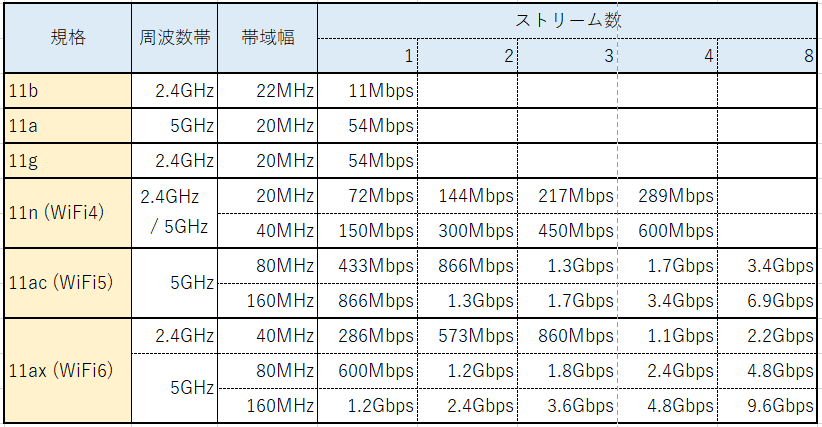

仕様の組合せによる最高速度

以上説明してきた、WiFiの規格、帯域幅、ストリーム数の組合せによる最高速度を表にすると以下のようになります。

少々ゴチャゴチャしていますが、同じ規格でも、帯域幅とストリーム数によって、最高速度が大きく異なっていることが分かると思います。

なお、細かな仕様の違いによって、上の表の数値とは違う数値となる場合があります。一般的にということでご理解ください。

また、Wi-Fiの規格でも述べたように、この数値はあくまで理論上の最高値で、ここまでの速度が出ることはありません。 比較のための数値とお考え下さい。

結局、何を選べばよいのか

結局、何をどう考えていけばよいのかについては、決まった正解というのはありません。環境によります。

と言ってしまっては身も蓋も無いので、ざっくりと一般論を述べます。

まずは、Wi-Fiの規格ですが、現状であればWi-Fi6対応の機器にしておけば問題ないと思います。

現行のPCやスマホは基本的にWi-Fi6に対応しています。

6Eや7は、対応機器も高価なので、そこまではいらないかと。将来を見越して、とか、新しい規格を試したい、ということならありでしょうが、6GHz帯は電波の届く距離がとても短いということと、親機、子機ともに対応機器が必要であるのはお忘れなく。

一方で、あまり高速通信は必要ないとか、そもそも元のインターネット回線が高速でない、などの場合は、Wi-Fi5という選択もありだと思います。Wi-Fi5はすでに枯れた技術で安定していますし、対応機器の価格も安いです。

次に、帯域幅は、ルーターなどの設定で、2.4GHz 40MHz、5GHz 80MHz を選んでおけば良いと思います。

試してみて、安定して動くなら160MHzでも良いと思います。

ストリーム数は、ルーターは、なるべく4ストリームのものを選びましょう。

一人暮らしで、ワンルームなどという環境なら2ストリームでも良いですし、2.4GHzはほとんど使わないという場合は、5GHzのみ4ストリームで2.4GHzは2ストリームというものでも良いでしょう。

中継器や子機は、4ストリームのものは少ないので、できれば2ストリームのものを。

(ただ、スマホなどは、ストリーム数だけで機種を選ぶのはどうかと思いますし、ある程度の速度で十分なら、気にしなくても良いと思います。)

と、ここまで書いてきて何なのですが、そう理屈通りにいかないのがWi-Fiの難しいところです。

本当に、2.4GHzより5GHzの方が良いのか、ストリーム数は多い方が良いのか、そのあたりのところについて私の実例をもとにあらためて記事にしたいと思います。

なお、中継器の設置を考えている方、すでに設置してうまくいかないとお悩みの方、こちらの記事「Wi-Fi 中継器設置の注意点と限界」も参考にしてみてください。

コメント